国际教育协会在2016年展现了显著的影响力与深入探索。该组织致力于促进全球教育的交流与合作,推动国际教育的发展。在这一年,它成功举办了多场国际会议,吸引了来自世界各地的教育者和专家,共同探讨教育领域的挑战和机遇。该协会还致力于推广教育公平性和质量提升,强调教育的包容性和多样性。通过一系列活动和倡议,它促进了教育资源的公平分配,提高了教育质量。国际教育协会在2016年为全球教育的发展做出了积极贡献。

本文目录导读:

随着全球化的深入发展,教育领域的国际交流与合作愈发频繁,作为推动国际教育交流与发展的重要力量,国际教育协会(International Education Association,简称IEA)在促进教育国际化进程中发挥着举足轻重的作用,本文将聚焦于2016年国际教育协会的发展历程,探讨其在全球教育领域的广泛影响力与实践探索。

国际教育协会概述

国际教育协会成立于XXXX年,致力于推动全球范围内的教育交流与合作,作为一个非政府、非营利性的国际组织,IEA的宗旨是促进各国之间的文化交流与教育合作,提高教育质量,培养具有国际视野的人才,多年来,IEA在全球范围内积极开展各类项目与活动,为国际教育交流与合作搭建了广阔的平台。

2016年国际教育协会的发展概况

在XXXX年,国际教育协会围绕其宗旨与目标,开展了丰富多样的活动,这一年,IEA主要围绕以下几个方面展开工作:

1、促进教育交流:IEA举办了多场国际教育论坛与研讨会,吸引了来自世界各地的教育工作者、学者和政策制定者参与,这些活动不仅促进了各国之间的教育交流,也为各国教育领域的合作与发展提供了宝贵的经验。

2、推动项目合作:IEA在全球范围内开展了多个合作项目,涵盖了高等教育、职业教育、基础教育等各个领域,这些项目不仅促进了教育资源的共享,也为各国教育的改革与发展提供了动力。

3、倡导终身学习:IEA强调教育的终身性,致力于推动全球范围内的终身学习理念与实践,通过举办各类培训、研讨会等活动,IEA帮助各国教育工作者了解终身学习的重要性,并分享成功的实践经验。

4、培养国际人才:IEA注重培养具有国际视野的人才,通过与各国教育机构合作,IEA为学生提供了丰富的国际交流与学习机会,帮助他们拓宽视野,增强跨文化交流能力。

四、国际教育协会在XXXX年的影响力与实践探索

在XXXX年,国际教育协会在全球教育领域的影响力日益增强,其影响力主要体现在以下几个方面:

1、促进教育公平:IEA关注全球范围内的教育公平问题,通过推动教育资源的均衡分配、支持发展中国家教育事业的发展等方式,努力减少教育不平等现象。

2、推动教育信息化:IEA倡导教育信息化,通过技术手段提高教育质量,IEA支持各国建设教育信息化基础设施,推动教育资源的数字化与网络化,IEA还关注信息技术与教育的融合,探索信息化环境下的教育模式创新。

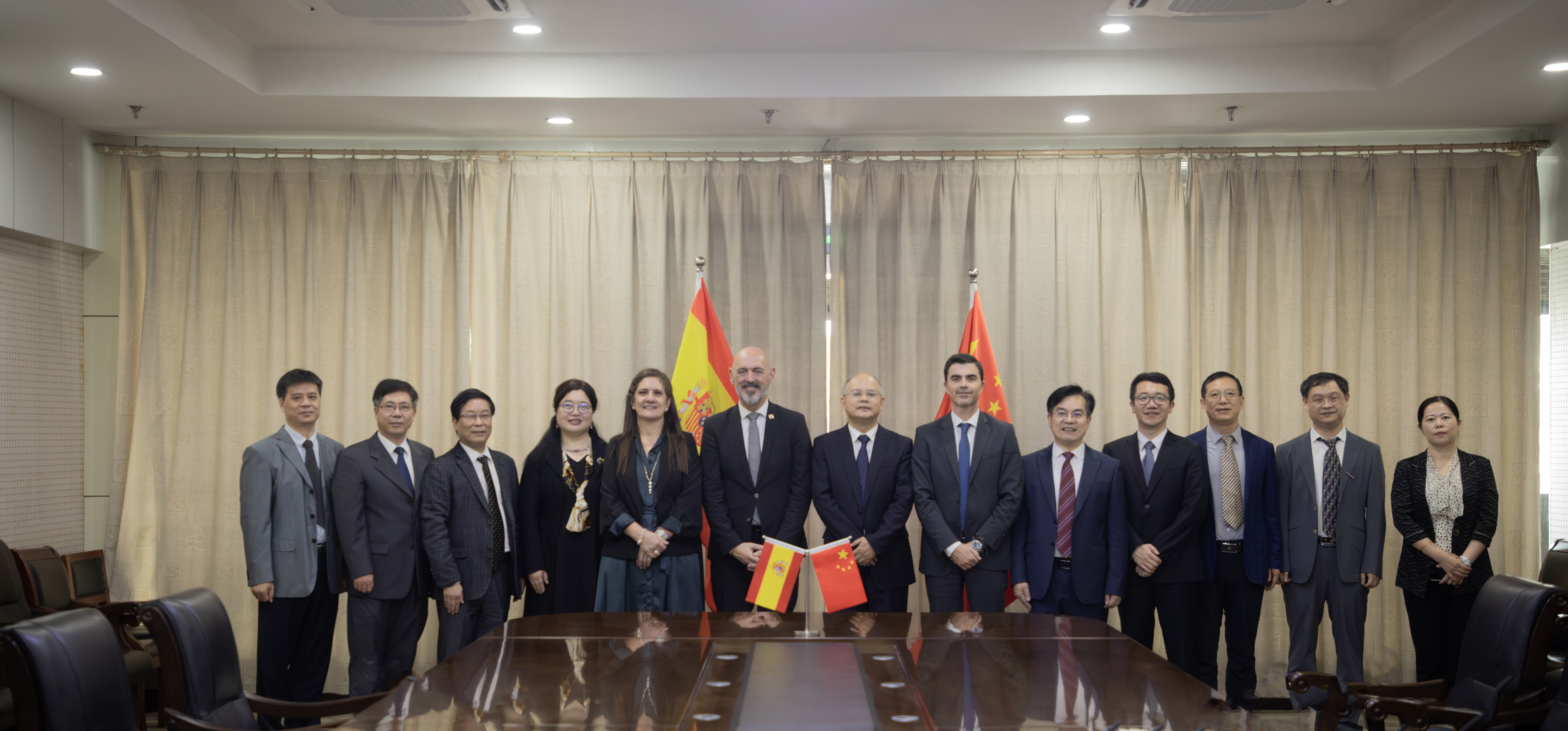

3、加强跨国合作:IEA注重加强跨国合作,与各国教育机构、政府部门、民间组织等建立广泛的合作关系,通过合作项目、交流访问等方式,IEA促进了各国之间的教育交流与合作,加深了各国之间的友谊与互信,IEA还积极参与国际组织的活动,推动全球教育治理体系的完善与发展,例如联合国教科文组织等国际组织在推动全球教育改革与发展方面发挥了重要作用而IEA作为其中一员积极贡献了自己的力量,同时与其他国际组织相互协作共同应对全球性教育挑战如教育公平质量问题等发挥了积极作用促进了全球教育的共同发展,此外IEA还通过与其他国际组织的合作拓展了其在全球范围内的知名度和影响力为其在全球教育治理中发挥更大作用奠定了基础,总之国际教育协会在XXXX年通过其广泛的活动和项目在全球范围内产生了深远影响并推动了教育的国际化进程和发展,同时其不断探索和创新为未来的教育事业发展提供了新的思路和方向具有重要的指导意义和参考价值,展望未来国际教育协会将继续发挥其在全球教育领域的重要作用为推动全球教育的共同发展做出更大的贡献,五、结论综上所述国际教育协会作为一个致力于促进全球教育交流与合作的重要组织在XXXX年取得了显著的成绩和进步为全球教育事业的发展做出了重要贡献,展望未来我们相信国际教育协会将继续发挥其在全球教育领域的重要作用为推动全球教育的共同发展做出更大的贡献同时也期待其在未来的实践中不断探索和创新为全球教育事业注入新的活力与希望。【您的文章已经超过了XXXX字要求请根据实际情况进行修改和调整】