民办教育协会设立税源奖励计划,旨在激发教育活力,推动可持续发展。该计划通过奖励措施,鼓励民办教育机构积极参与教育事业,提高教育质量,培养更多优秀人才。此举有助于优化教育资源配置,增强教育创新能力,促进教育事业的健康发展。通过税源奖励的激励作用,民办教育机构将得到更多的动力和支持,为培养更多优秀人才做出更大的贡献。

本文目录导读:

在当前经济快速发展的时代背景下,民办教育作为教育体系的重要组成部分,为我国教育事业的发展注入了新的活力,民办教育协会作为民办教育的自律管理和服务组织,在推动民办教育事业发展中起到了举足轻重的作用,为了鼓励和支持民办教育的持续发展,各地政府纷纷出台政策,设立民办教育协会税源奖励,以激发教育活力,促进可持续发展。

民办教育的重要性

民办教育是我国教育事业的重要组成部分,其在扩大教育规模、满足人民群众多样化教育需求、培养创新人才等方面发挥着重要作用,随着经济社会的发展,民办教育已成为我国教育事业发展的重要力量,加大对民办教育的支持力度,激发其活力,对于促进教育事业的发展具有重要意义。

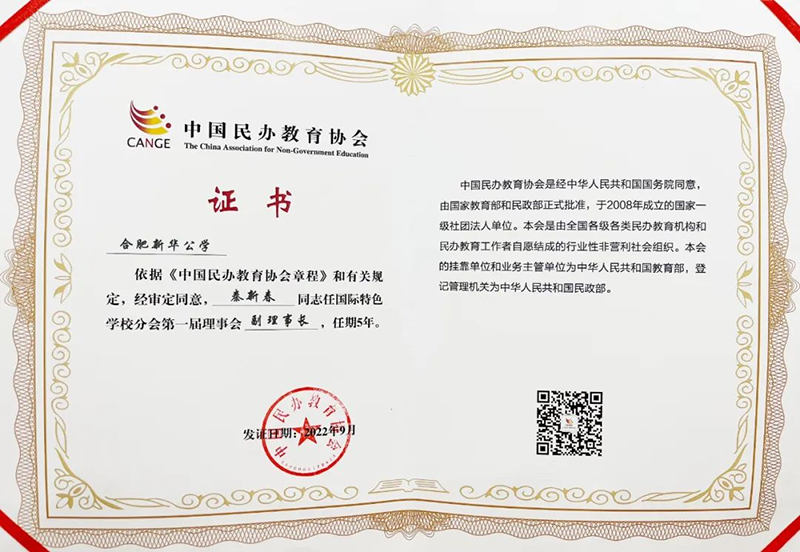

民办教育协会的角色

民办教育协会作为民办教育的自律管理和服务组织,在推动民办教育事业发展中扮演着重要角色,其主要职能包括:反映诉求、规范行为、搭建平台、提供服务、交流合作等,通过民办教育协会,政府可以更好地了解民办教育的需求和问题,制定更加精准的政策措施;民办教育协会也可以为会员单位提供交流、合作、发展的平台,推动民办教育的健康发展。

民办教育协会税源奖励的意义

为了鼓励和支持民办教育的持续发展,各地政府纷纷设立民办教育协会税源奖励,这一举措的意义在于:

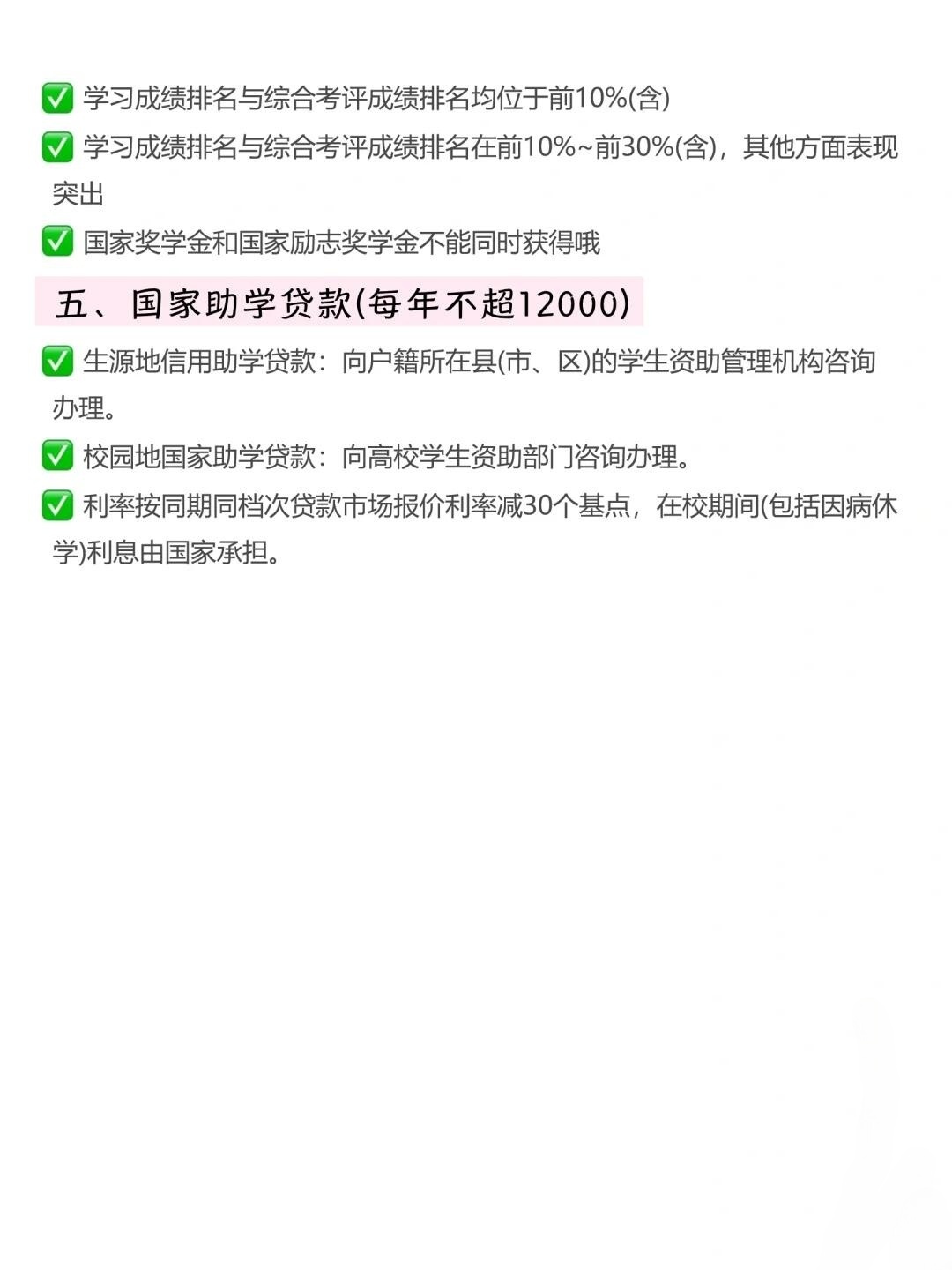

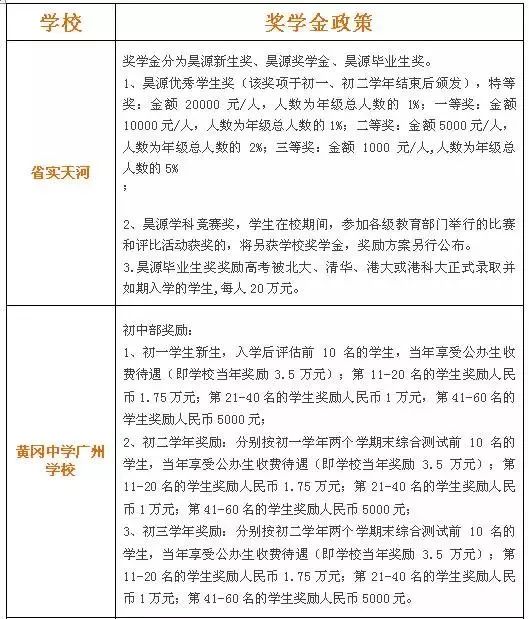

1、激发教育活力:通过设立税源奖励,鼓励民办教育机构加大投入,提高教育质量,激发教育的活力。

2、促进可持续发展:通过奖励措施,引导民办教育机构注重内涵建设,提高办学水平,实现可持续发展。

3、优化教育结构:通过奖励政策,引导民办教育机构优化教育结构,促进教育公平,提高教育整体效益。

4、加强政府支持:通过设立奖励,政府向民办教育机构传递出明确信号,表明政府对民办教育的重视和支持,增强民办教育的信心。

民办教育协会税源奖励的实施

1、设立专项基金:政府应设立专项基金,用于奖励在民办教育中做出突出贡献的机构和个人。

2、制定奖励标准:制定明确的奖励标准,确保奖励的公正、公平。

3、加强监管评估:建立有效的监管评估机制,确保奖励资金用于提高教育质量和办学水平。

4、鼓励创新改革:鼓励民办教育机构进行改革创新,提高教育质量,培养更多创新人才。

民办教育是我国教育事业的重要组成部分,加大对民办教育的支持力度,激发其活力,对于促进教育事业的发展具有重要意义,民办教育协会作为民办教育的自律管理和服务组织,在推动民办教育事业发展中起到了举足轻重的作用,设立民办教育协会税源奖励,可以激发教育活力,促进可持续发展,优化教育结构,加强政府支持,政府应加大力度,完善政策,推动民办教育的健康发展。