中国书法协会与教育部携手合作,共同致力于书法教育的未来发展。双方将共同推动书法教育在学校中的普及和提高,传承和弘扬中华优秀传统文化。此次合作旨在培养学生对书法的兴趣和热爱,提高学生的书法水平,为培养更多书法人才打下坚实的基础。这一举措对于推动书法艺术的传承和发展具有重要意义。

本文目录导读:

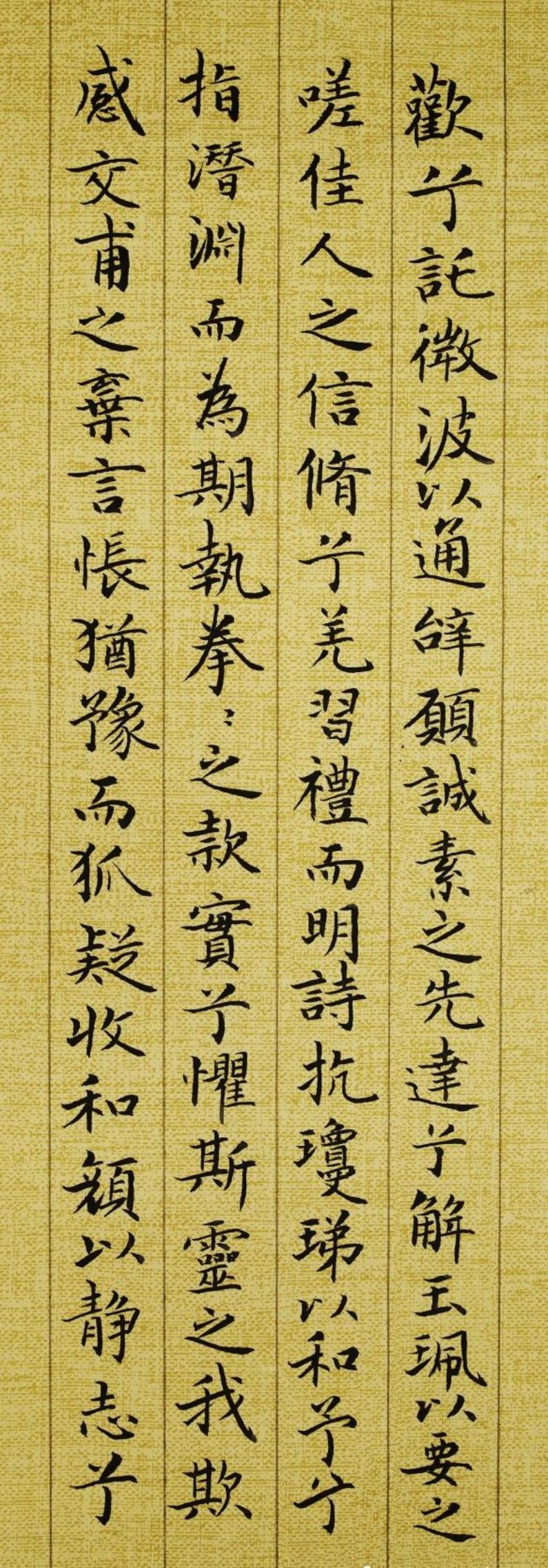

书法,作为中华文化的瑰宝,承载着丰富的历史内涵和深厚的文化底蕴,随着时代的变迁,如何传承与发扬这一传统文化,成为摆在我们面前的重要课题,中国书法协会与教育部在此方面扮演着关键角色,共同致力于书法教育的普及和提高。

中国书法协会的角色

1、推广书法文化

中国书法协会作为全国书法领域的权威组织,肩负着推广书法文化的重任,协会通过举办各类书法展览、比赛、研讨会等活动,积极传播书法艺术的魅力,提高全社会对书法的关注度和认同感。

2、书法人才培养

协会致力于书法人才的培养和选拔,通过设立书法培训中心、举办书法培训班等方式,为热爱书法的人士提供学习平台,协会还组织专家对基层书法爱好者进行辅导,提高整体书法水平。

教育部的角色

1、书法教育政策制定

教育部作为国家级教育机构,对书法教育的发展起着政策引导和推动作用,通过制定相关政策和标准,教育部为书法教育提供了制度保障和发展方向。

2、书法课程建设与改革

教育部倡导全面实施素质教育,将书法教育纳入中小学课程体系,通过书法课程的建设与改革,培养学生审美情趣和人文素养,提高学生的书写技能和文化素养。

中国书法协会与教育部合作共筑书法教育未来

1、合作背景与意义

面对书法传承与发展的挑战,中国书法协会与教育部加强合作,共同推动书法教育的普及和提高,双方合作有助于整合资源优势,共同打造具有中国特色的书法教育体系,培养更多书法人才。

2、合作内容与举措

(1)制定书法教育政策标准

中国书法协会与教育部共同制定书法教育政策标准,为书法教育的规范化、科学化发展提供有力支撑。

(2)推进书法课程建设

双方合作将书法课程融入中小学教育体系,推动书法课程的改革与创新,提高书法教育的质量和效果。

(3)开展书法教育活动

通过共同举办书法比赛、展览、研讨会等活动,普及书法知识,提高全社会对书法的关注度和认同感。

(4)加强师资培训

双方合作开展书法师资培训,提高教师的书法素养和教学能力,为书法教育的普及和提高提供人才保障。

(5)推动国际交流与合作

通过国际合作与交流,引进国外优秀的书法教育资源,推动国内书法教育的国际化进程,向世界展示中国书法的魅力,提升中国文化的影响力。

合作成果与展望

经过多年的努力,中国书法协会与教育部在书法教育领域的合作取得了显著成果,书法教育逐渐普及,整体水平不断提高,培养了大批书法人才,展望未来,双方将继续深化合作,共同打造具有中国特色的书法教育体系,推动书法艺术的传承与发展,加强国际交流与合作,提升中国书法的国际影响力,让世界更好地了解中国文化的魅力。

中国书法协会与教育部在推动书法教育普及和提高方面发挥着重要作用,双方的合作有助于整合资源优势,共同打造具有中国特色的书法教育体系,在未来,我们期待双方继续深化合作,共同为传承和发扬中华文化作出更大贡献。